カリキュラムの

特徴

1. 生殖医療・生命倫理

「不妊症論」の講義は、総論・不妊症学(診断・治療)・不妊治療の実際・不妊症ケア・不妊カウンセリング・ディベート演習にて構成されています。不妊症実習では、生殖医療の実際だけでなく、カンファレンスを行い対象の背景についての理解を深めることができます。さらに生殖医療や生命倫理をテーマとしたディベートを展開し、多様化する価値観を理解しながら、対象の意思決定過程へ支援する力を育みます。

2. 女性の生涯における性と生殖に関する健康課題への支援

周産期のみならず、思春期の性教育や、性感染症、性暴力、更年期障害など、女性の一生における性と生殖の健康課題にかかわる専門職として必要な学習を網羅しています。実際に地域で問題に取り組んでいる講師による講義を通して、対象の心身における支援を充実するための知識を身につけます。さらには、幼稚園演習、中学生への思春期教育などを実践しています。

3. フリースタイル分娩介助技術の習得

フリースタイル分娩介助について、理論と介助技術を学ぶことができます。実習でも、さまざまな体位のフリースタイル分娩の介助を経験し、幅広い介助技術を身につけることができます。仰臥位の他に、側臥位、四つん這い、座位など様々な体位の介助を経験し、産婦の主体性を活かし、産婦にとって産みやすく負担の少ない介助技術を身につけることができます。

4. 医療安全の確保・チーム医療

状況の変化に柔軟に対応して、医療安全対策に取り組む危機管理能力を培うことを目指し、感染予防・医療事故予防などのリスクマネジメントに関する科目を組み込んでいます。管理実習では、学生自らがテーマを設定して関連職種とカンファレンスし、他職種との協働について学びます。分娩介助の実習でも学生同士チームを組んで援助を展開し、チームの力を発揮するにはどうすればよいのか、体験を通して見出していきます。お互いを尊重しながら、責任を持って自分の役割を発揮していくことで、信頼関係を大切にする豊かな人間性が養われます。

充実した

多様な演習

ディベート演習

生殖医療等をテーマにしたディベートマッチがあり、グループで作戦を練ります。論理的思考も養われます。

健康教育演習

学生が企画し、両親学級等の健康教育を開催します。数か月にわたって話し合いを繰り返し、クラス一丸となって取り組みます。

超音波演習

超音波診断装置の操作方法も学びます。実習での学習を結びつけることで、診断力が高まります。

会陰縫合演習

講義と演習により、会陰縫合の基礎を学びます。分娩室実習で縫合介助を実施することで、更に学習が深まります。

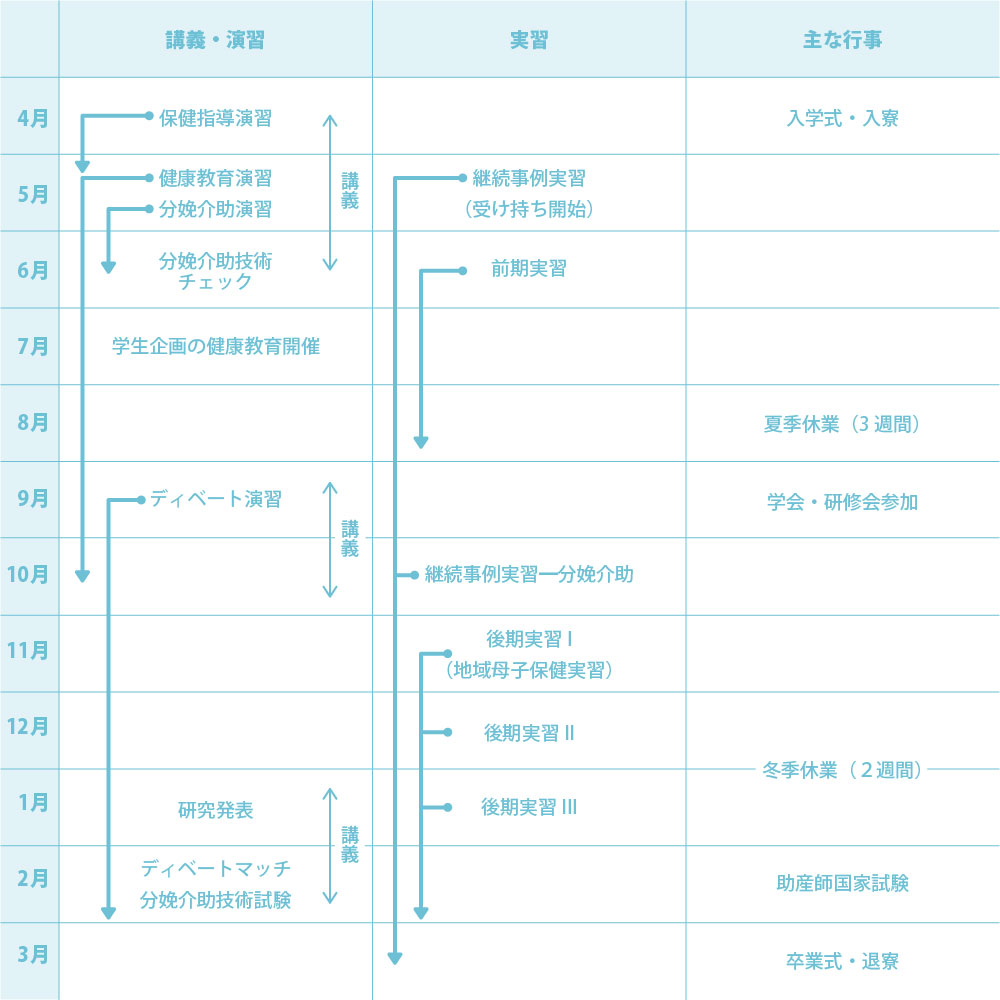

タイム

スケジュール

講義期間と実習期間の区分はありますが、講義期間中でも継続事例実習の妊婦健診があるなど様々な課題を並行して進めます。密度の濃いカリキュラムで充実した学習ができます。

下記のボタンをクリックしていただくと タイムスケジュール表 【PDF】をご覧いただけます。

時間割

| 9:00 ~ 9:15 | ホームルーム |

| 9:20 ~ 11:00 | 1講 |

| 11:20 ~ 13:00 | 2講 |

| 14:00 ~ 15:40 | 3講 |

| 16:00 ~ 17:40 | 4講 |

※土曜日も1・2講の授業あり

継続事例実習

妊娠中期から産後3~4か月まで、学生1人につき、1人の妊婦さんを継続的に受け持ちます。妊婦健診や分娩介助などを担当します。

学科試験

前期と後期の学科試験は、定期試験ではなく、各講義終了約1週間後にあります。試験日程に合わせて計画的に学習しましょう。

国家試験対策

国家試験に向けて集中して学習するための時間があります。その他に、全国模擬試験や校内模擬試験で自分の実力をみることができます。

卒業後の資格

- 助産師国家試験受験資格が得られます。

- 受胎調節実地指導員講習修了の認定が得られます。

- 新生児蘇生法(Bコース)修了認定資格が得られます。

教育計画

教育計画【PDF】は下記のボタンをクリックするとご覧いただけます。

教育課程

教育課程【PDF】は下記のボタンをクリックするとご覧いただけます。

| 授 業 科 目 | 単 位 | 修了単位数 | 時間数 | ||||||

| 前 期 | 後 期 | 修了 単位数 |

|||||||

| 必修 | 選択 | 単位 | 時間数 | 単位 | 時間数 | ||||

| 基礎助産学 | 助産学概論 | 1 | 15 | 15 | 1 | 30 | |||

| 生殖生理 | 1 | 15 | 15 | 1 | 30 | ||||

| 母子健康論 | 1 | 15 | 15 | 1 | 30 | ||||

| 母性の性と心理 | 2 | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||

| 乳幼児の成長発達 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | |||

| 不妊症論 | 2 | 15 | 30 | 2 | 45 | ||||

助産診断・ 技術学 |

助産過程 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | |||

| 保健指導技術論 | 2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | ||

| 妊娠期の 診断・技術論 |

2 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 60 | ||

| 分娩期の 診断・技術論Ⅰ |

1 | 30 | 1 | 30 | |||||

| 分娩期の 診断・技術論Ⅱ |

1 | 30 | 15 | 1 | 45 | ||||

| 分娩期の 診断・技術論Ⅲ |

1 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||

| 分娩期の 診断・技術論Ⅳ |

1 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||

| 産褥期の 診断・技術論 |

1 | 15 | 15 | 1 | 30 | ||||

| 新生児期の 診断・技術論 |

1 | 15 | 15 | 1 | 30 | ||||

| ライフステージ の診断・技術論 |

1 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||

| 地域母子保健 | 2 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||

| 助産管理 | 2 | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||

| 助産学研究 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||

| 助産学実習 | 助産診断・技術実習Ⅰ | 7 | 2 | 90 | 5 | 225 | 7 | 315 | |

| 助産診断・技術実習Ⅱ | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||

| 助産診断・技術実習Ⅲ | 3 | 2 | 90 | 1 | 45 | 3 | 135 | ||

| 助産診断・技術実習Ⅳ | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||

| 助産管理実習 | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||

| 地域母子保健実習 | 1 | 1 | 45 | 1 | 45 | ||||

| 合 計 | 39 | 39 | 1275 | ||||||